Valentine Rey : anticiper l’avenir des structures, une équation à résoudre

Publié par EchoSciences Pays de la Loire, le 23 avril 2025 2

Valentine Rey est maîtresse de conférences en mécanique des solides à Nantes Université. Avec son projet de recherche, lauréat du dispositif Étoiles Montantes de la Région Pays de la Loire, elle cherche à développer des outils numériques précis pour prédire la durée de vie des objets qui nous entourent. Nous l’avons rencontrée pour qu’elle nous explique les particularités de sa discipline.

Depuis quelques années, avec le développement des énergies renouvelables, des éoliennes en mer, ou offshore, sont installées au large de la baie de Saint-Nazaire. Implantées en mer plutôt que sur terre, elles tirent parti d’un vent plus régulier et plus puissant, ce qui permet de produire de l’énergie grâce à une turbine et un générateur électrique.

Cependant, l’environnement marin est imprévisible. Ces structures, parfois fixes, parfois flottantes, sont soumises à de nombreuses agressions extérieures et contraintes (conditions météorologiques variables, corrosion, houle, vents…), et subissent des déformations naturelles liées aux matériaux qui les composent.

Pourtant, nous avons besoin qu’elles remplissent leur mission de production d’énergie le plus longtemps possible, et il faut également optimiser leur maintenance, car contrairement aux installations terrestres, elles sont bien plus difficiles d’accès.

Alors, vous vous êtes certainement déjà demandé comment il était possible d’anticiper la durée de vie de structures telles que les éoliennes ? Ou bien, si elles seront capables de tenir en place pendant les prochaines décennies ? Ou encore, pourquoi les ingénieurs ont-ils fait le choix de certains matériaux plutôt que d’autres ?

Et si… Il était possible de prévoir, comment une structure se déformera et réagira au fil du temps, sur 10, 15 ou même 20 ans ? C’est précisément le travail des chercheuses et chercheurs en mécanique des solides. Et nous avons rencontré l’une d’entre elles : Valentine Rey, maîtresse de conférences à Nantes Université.

Valentine Rey travaille au sein du laboratoire GEM (Institut de recherche en mécanique et génie civile). La mécanique et le génie civil sont une même discipline, essentielle aux ingénieurs de l’industrie et du bâtiment. La mécanique se concentre sur la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes tels que les machines, véhicules et outils, tandis que le génie civil se préoccupe des ouvrages d’arts (ponts, barrages, tunnels) et aux matériaux qui lui sont propres comme le béton. Mais comme le souligne Valentine : « Tout ça peut se rejoindre. Comme les éoliennes offshores qui sont déployées en mer et qui sont autant un objet d’étude pour les mécaniciens que pour le génie civil ». Un domaine aux multiples facettes, qui a très tôt éveillé sa curiosité.

Si Valentine a choisi la voie des sciences, c’est parce qu’elle a toujours été fascinée par cette discipline. « Mon intérêt pour les sciences, et pour le monde en général, c’est de comprendre ce qui m’entoure », nous confie-t-elle. Lorsqu’elle intègre l’École Normale Supérieure (ENS) de Cachan, elle doit faire un choix : ce sera la mécanique des solides. Une orientation guidée par une question simple en apparence : « Pourquoi parfois les objets cassent, et pourquoi parfois ça tient ? ».

Comment calcule-t-on la durée de vie des structures ?

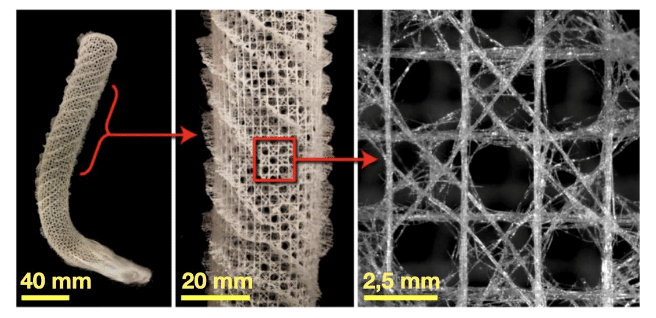

La mécanique joue un rôle essentiel pour la compréhension des matériaux qui nous entourent. Parce que les objets vont se déformer, subir des sollicitations extérieures, des agressions et « il faut s’assurer qu’ils vont jouer leur rôle le plus longtemps possible », nous explique Valentine. Si cette dernière a fait le choix de travailler sur la fatigue des métaux, en mécanique tous les matériaux peuvent être étudiés. Comme par exemple, les nouveaux matériaux architecturés, qui sont déjà des structures conçues spécifiquement pour jouer un rôle ou alors des matériaux bio-sourcés et géo-sourcés (le béton à base de fibre de chanvre ou la terre crue) pour lesquels il faut une caractérisation. Ensuite, c’est la prédiction qui rentre en jeu. Il existe deux solutions pour prédire comment une structure va vivre pendant les 20 prochaines années :

- L’essai est la solution qui se rapproche le plus du réel avec la réalisation de la structure à taille réelle (ou à des sous-échelles), puis il faut recréer les conditions de vie de la structure avec les sollicitations, et les agressions extérieures. Mais cette technique est très coûteuse et nécessite de produire et d’instrumenter.

- La simulation numérique consiste à modéliser des structures à l’aide d’un logiciel, en les traduisant sous forme de langage informatique. Cette modélisation permet ensuite de résoudre les équations issues du modèle, afin de prédire le comportement de la structure. La résolution devra être la plus précise possible pour s’assurer du comportement de la structure et développer des outils de simulation prédictive de qualité.

Comment fonctionne la mécanique du contact ?

Valentine inscrit ses travaux de recherche dans le domaine de la simulation numérique, et particulièrement sur une question de mécanique encore complexe : le contact entre deux solides. En effet, lorsque deux pièces solides entrent en contact – comme un piston dans un moteur ou des engrenages dans une boîte de vitesses – il faut tenir compte d’une réalité physique incontournable : les solides ne peuvent pas se traverser. Cette évidence physique devient un casse-tête mathématique quand il s’agit de la reproduire dans un logiciel de simulation.

Et si on ajoute le frottement, comme celui qu’on ressent lorsqu’on exerce une pression avec ses mains l’une contre l’autre : au début, les mains restent collées, puis elles glissent. Ce phénomène, connu depuis longtemps et calculé avec la loi de Coulomb, reste pourtant difficile à simuler avec précision. Perfectionner ce calcul permettrait de d’améliorer le rendement des systèmes mécaniques, limiter les pertes d’énergie, ou mieux modéliser la dégradation des câbles d’ancrage des futures éoliennes flottantes.

Valentine sait que l’on n’est jamais sûr que les outils de simulation soient parfaitement fiables. Elle nous avoue même : « C’est la grande question que je me pose. J’ai toujours douté de moi ce qui me pousse à beaucoup vérifier et d’ailleurs ma thèse portait sur les simulations d’erreur et les vérifications ». Pour les mécaniciennes comme elle, la simulation numérique est donc un outil précieux pour explorer ces situations complexes et proposer des modèles plus fiables, au service de structures toujours plus performantes et durables.

À travers ses travaux de recherche, Valentine Rey vise à produire de nouvelles connaissances utiles aussi bien aux scientifiques qu’aux ingénieurs de nombreux secteurs industriels. Des savoirs qu’elle souhaite transmettre à ses étudiants, mais aussi partager largement grâce à une diffusion ouverte et accessible à tous.

Avec le soutien du dispositif Étoiles Montantes de la Région Pays de la Loire, Valentine Rey ambitionne aussi de faire rayonner ses recherches au-delà du laboratoire, à l’échelle nationale puis européenne. Son objectif : faire progresser les outils de simulation numérique pour qu’ils deviennent, d’ici 5 à 10 ans, plus précis, plus fiables, et accessibles à moindre coût. Une avancée décisive pour mieux concevoir, prédire et optimiser les structures mécaniques de demain.