Le labre nettoyeur, ses visiteurs et son double

Publié par Revue ESPÈCES, le 14 avril 2025 43

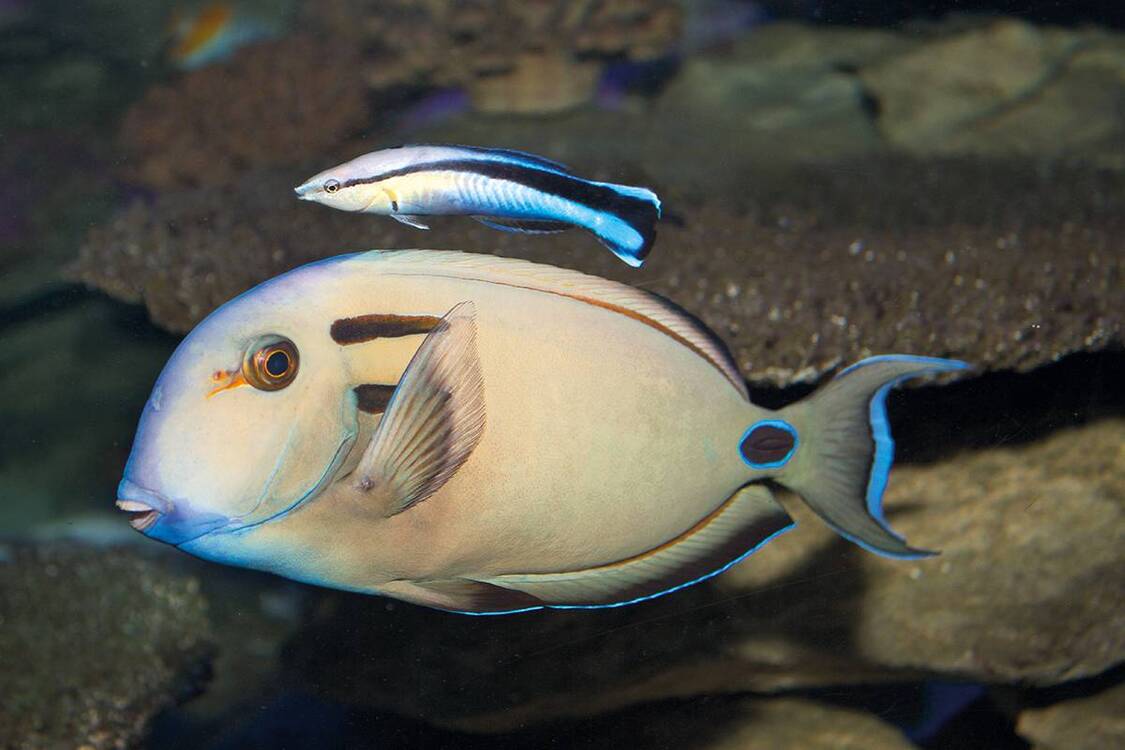

Image de couverture : Labre nettoyeur commun, Labroides dimidiatus, accompagnant un chirurgien-lieutenant, Acanthurus tennentii (cliché B. Gratwicke/CC).

Auteur

Bruno Corbara, université Clermont-Auvergne

Florine Corbara, illustration

Cet article est issu du numéro 55 d'Espèces - Mars - Mai 2025 avec l'aimable autorisation de l'auteur. Je m'abonne !

Des créatures qui, n’importe où ailleurs, auraient fini comme proies nageaient sans risque entre les mâchoires des prédateurs qui restaient immobiles pendant qu’ils étaient entretenus, laissant même les nettoyeurs leur arracher de petites parties d’eux-mêmes.

Richard Powers, Playground (2024)

Tous les animaux sont, de façon plus ou moins intense, les victimes de parasites divers – qualifiés d’ectoparasites – pouvant vivre à la surface de leur corps et se nourrissant à leurs dépens. Tout au long de leur histoire, les humains, par exemple, ont dû subir la présence irritante (dans tous les sens du terme) de certains insectes, comme les poux et les puces, ou d’acariens, comme les tiques, dont les effets peuvent être dramatiques. Ainsi, outre le sang qu’ils prélèvent à leurs hôtes, les ectoparasites hématophages sont souvent vecteurs de micro-organismes pathogènes : on connait bien le rôle des puces dans l’inoculation de la peste et celui des tiques dans la propagation de la maladie de Lyme. D’où l’importance d’éliminer ces parasites externes, en se toilettant soi-même ou grâce à l’intervention de congénères. Or, chez la plupart des animaux, les individus vivent l’essentiel de leur vie en solitaire ; de surcroit, pour nombre d’entre eux, l’accès et donc le “nettoyage” (l’épouillage, l’“étiquage”, etc.) de certaines parties du corps leur est anatomiquement impossible. Alors, comment s’accommodent-ils de cette nuisance ? Dans certains cas, ils ont recours à des espèces spécialisées, qualifiées de “nettoyeuses”.

Hérodote, dans ses Histoires écrites vers 430 avant notre ère, rapporte le cas d’un oiseau vivant sur les rives du Nil (qu’il appelle “trochile”) qui se nourrit, selon lui, des sangsues infestant la mâchoire des crocodiles. D’après l’auteur grec : « le crocodile, enchanté de ce service, ne fait aucun mal à l’oiseau. » Il s’agirait donc – en termes contemporains – d’un mutualisme, à savoir d’une relation gagnant-gagnant. Or, si d’aucuns ont pensé reconnaitre dans l’énigmatique trochile d’Hérodote le pluvian fluviatile (Pluvianus aegyptius), aucune donnée fiable n’est venue corroborer l’existence d’une telle association.

En revanche, dans la savane africaine, un autre oiseau, le piquebœuf à bec rouge (Buphagus erythrorhynchus) est bien connu pour se percher sur le dos des grands mammifères (antilope, rhinocéros, etc.) et se nourrir des tiques qui les infestent. Ce comportement de “nettoyeur” n’est pas exceptionnel dans le monde animal, aussi bien dans les écosystèmes terrestres qu’aquatiques. Chez les animaux marins, il est l’apanage de quelques crevettes et poissons “nettoyeurs” dont nous allons découvrir l’un des étonnants représentants.

Un champion du déparasitage

Chez les poissons, les nettoyeurs se rencontrent au sein de plusieurs clades, avec deux familles principales : les Gobiidae et les Labridae. Parmi ces derniers, le labre nettoyeur commun (Labroides dimidiatus), dont le comportement est bien étudié depuis les années soixante-dix, a fait l’objet de nombreuses publications. Répandu dans les eaux peu profondes de la zone indo-pacifique, familier des récifs coralliens, L. dimidiatus est un petit poisson allongé d’une dizaine de centimètres, coloré de jaune et de bleu et reconnaissable à la large bande noire barrant toute la longueur de son corps. Sédentaire, il est fidèle à un petit territoire du récif qui lui offre des possibilités de refuge et qui, de façon originale, lui sert de “station de nettoyage”. En effet, pendant toute la journée, des poissons de taille variable et appartenant à de nombreuses espèces viennent lui rendre visite “à domicile” ; parmi eux, une minorité d’imposants prédateurs qui, à l’instar des murènes, ne feraient qu’une bouchée du petit nettoyeur. Le labre inspecte la surface du corps de chacun des “clients” de sa station et dévore les ectoparasites installés à la surface ou incrustés dans leur peau, en général de petits crustacés isopodes de la famille des Gnathiidae dont on sait par ailleurs qu’ils sont les vecteurs de parasites sanguins. Le labre nettoyeur élimine aussi les peaux mortes et les tissus nécrosés consécutifs à une blessure et ouvrant la porte à d’autres parasites. Un même visiteur est susceptible de venir plusieurs fois par jour ; un seul labre peut, en une seule journée, participer à plus de 2 000 actions de nettoyage ! Ainsi, pour s’alimenter, le labre nettoyeur ne part aucunement à la recherche des poissons qui lui procurent sa nourriture : ce sont ces derniers qui fréquentent assidument sa “station”. Les visiteurs tirent un véritable bénéfice des toilettes qui leur sont prodiguées : des études en aquarium ont montré qu’en l’absence de nettoyage, leur charge en ectoparasites pouvait quadrupler en seulement 12 heures ! D’autres travaux, cette fois réalisés sur le récif, ont montré que les poissons vivant à proximité d’un territoire de labre nettoyeur prenaient plus vite du poids et avaient globalement une meilleure condition physique. Par ailleurs, si l’on exclut expérimentalement les labres d’une zone de récif, la diversité des poissons que l’on y rencontre diminue sensiblement au bout de quelque temps.

Nettoyeur tricheur

Comme c’est souvent le cas dans les mutualismes interespèces, la relation nettoyeur-nettoyé de nos habitants du récif est plus complexe qu’il n’y parait et implique un jeu d’interactions subtiles entre les protagonistes dans lequel les “tricheries*” ne sont pas exclues. Si le labre nettoyeur se nourrit effectivement des petits crustacés ectoparasites infestant ses visiteurs, en réalité, cela n’est pas sa nourriture préférée : ce qu’il affectionne le plus, c’est le mucus protecteur qui recouvre la surface du corps des poissons. Sans doute est-ce lié au fait qu’il appartient à un groupe dont la plupart des espèces se nourrissent de mucus corallien. Dès lors, régulièrement, le labre est tenté de brouter le mucus de son visiteur, voire de le mordre, ce qui ne plait pas forcément au “client” qui peut alors s’agiter, se cabrer, devenir agressif ou simplement quitter vivement la station de nettoyage. Dans ce dernier cas, le visiteur se tournera vers un autre labre du voisinage, éventuellement moins insistant ou “intrusif”. Néanmoins, la plupart du temps, le labre nettoyeur réussit, au moins temporairement, à empêcher les réactions négatives du visiteur. Il parvient à ses fins en le stimulant tactilement à l’aide de ses nageoires pectorales* ou pelviennes*. On a montré que ces “massages”, en induisant une baisse de production de cortisol*, avaient un effet calmant sur leur bénéficiaire qui, dès lors, plus docilement, “se laisse manger le mucus sur le dos”. Un procédé d’autant plus utile pour le labre qu’il aura affaire à un prédateur. D’ailleurs, en apaisant systématiquement les poissons piscivores qui fréquentent sa station de nettoyage, le labre en fait un “havre de paix” pour tous les autres poissons qui la fréquentent puisqu’ils risquent moins de s’y faire dévorer.

Les labres nettoyeurs se comportent donc parfois – si on se place du côté de leurs visiteurs – comme de mauvais nettoyeurs. Mais ils ne peuvent aller trop loin dans leur tricherie, car cela pourrait finir par se savoir ! En effet, des études ont montré que si un labre est vu en train de “tricher” (c’est-à-dire de manger autre chose que des ectoparasites) par un visiteur en attente, ce dernier pourra s’en aller et, à terme, ne plus fréquenter sa station. On observe que lorsqu’il nettoie un poisson en présence d’un visiteur en attente – ou de son image que l’on a disposée là –, le labre a plutôt tendance à être un bon nettoyeur, privilégiant la collecte d’ectoparasites à celle de mucus, ce qui lui évite d’acquérir une mauvaise réputation ! Mieux encore : on s’est aperçu que le labre avait une plus grande tendance à être un bon nettoyeur si l’observateur était de grande taille. Ainsi, après s’être contenté des quelques ectoparasites du petit visiteur dont il a épargné le mucus, il pourra profiter de l’abondant mucus du géant qui lui succède et qui se laissera peut-être duper.

Mimétisme et faux nettoyeur

Les plus grands tricheurs ne sont pas à l’abri de tromperies. Si le labre nettoyeur commun sait se faire passer pour un bon nettoyeur d’ectoparasites alors qu’il se nourrit aussi du mucus de ses visiteurs, il est largement surpassé en tricherie par son sosie, le faux labre nettoyeur (Aspidontus taeniatus), qui, pour sa part, ne nettoie rien du tout ! Encore appelé blennie mimétique ou blennie aux dents de sabre, ce représentant de la famille des Blenniidae ressemble à s’y méprendre à notre labre, tant par son aspect physique que par son comportement. En outre, cette blennie vit à proximité immédiate des stations de nettoyage de son modèle. Trompés par son apparence, des poissons viennent lui rendre visite. Dès lors, en lieu et place d’ectoparasites, la bien nommée blennie aux dents de sabre leur arrache un morceau de chair avant de fuir. Il s’agit ici d’un cas de mimétisme dit agressif dans lequel l’espèce imitatrice, potentiellement dangereuse, se fait accepter par les récepteurs de signaux censés provenir d’un émetteur inoffensif, voire bénéfique.

Les interactions entre le labre nettoyeur (tout comme ceux du faux nettoyeur) et ses divers visiteurs se sont mises en place au cours de leur histoire évolutive commune. Chez le labre nettoyeur commun, elles se manifestent, sur sa station de nettoyage, par des comportements requérant des capacités cognitives qui ne s’avèrent pas si fréquentes. D’ailleurs, le labre nettoyeur appartiendrait au club restreint des rares espèces ayant eu des résultats positifs au “test du miroir” : il serait à même de reconnaitre son propre reflet comme étant une image de son corps. On en conclut… qu’il n’a pas essayé de le nettoyer.

POUR EN SAVOIR PLUS

Bshary R. et Noë R., 2023 – “A marine cleaning mutualism provides new insights in biological market dynamics”, Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences, 378(1876) (Doi : 10.1098/rstb.2021.0501).

Sato H., Sakai Y. et Kuwamura T., 2024 – “Cleaner fish coloration does not always reduce predation risk : testing the effect of protective mimicry in the false cleanerfish, Aspidontus taeniatus”, Biological Journal of the Linnean Society, 143(1) (Doi : 10.1093/biolinnean/blad163).

LEXIQUE

*Cortisol : hormone stéroïde liée au stress.

*Nageoires pectorales : situées de chaque côté du corps, en arrière de l’ouverture branchiale.

*Nageoires pelviennes : (ou nageoires postérieures) situées en arrière des nageoires pectorales.

*Tricherie : comportement parasitique dans le cadre d’une relation en principe (ou du moins historiquement) mutualiste.